「トレーニングの原則」の中の一つに、「特異性の原則(Specific adaptation to imposed demands: SAID)」というものがあります。

SAIDは、生体は課された刺激に応じた適応をする(しかしない)(1)ことを説明しており、目的=競技力向上のためには、その競技に基づいた動作でもって、トレーニングを行う必要があるということです。

ひと繋ぎではあるが、決して同一線上にはない、「トレーニング」と「競技(そのもの)」。「特異的トレーニング」とは、ただ「競技動作を真似たトレーニング」である、と解釈していいのでしょうか。

トレーニングにおいて「特異的」であること。それは決して競技力向上のための「近道」ではない…。

「特異的であること」は「見た目が似ていること」ではない

なぜトレーニングに、「特異性」または「特異的であること」を求めるのでしょうか。(*以降「特異的」と「特異性」は同義として扱っています。)

それは、トレーニングによって得た効果を効率良く、競技動作に転移させるためであるに違いありません。せっかく時間と労力を割いて行ったトレーニングが、競技動作に何のプラスの影響を及ぼさなかったら、やってる意味など無くなってしまいます。

トレーニングの効果を競技動作に上手く転移させることを狙って実施される「特異的トレーニング」。そこで使われる「特異的」というワードは、単に「競技動作に似ている」という事なのでしょうか。

まさにこの「競技動作に似ている」という事は、5つに分類される特異性の特性(3)の中の1つである、外部構造の類似性のことを言っているに過ぎません。

もっとも、冒頭で書いた、「競技力向上のためには、その競技に基づいた動作でもって、トレーニングを行う必要がある」、という言葉の「動作」とは、「見た目」=外部構造の類似性のみを言っているのではなく、動作に潜む上記のような「目に見えない」類似性の事も意味しています。

トレーニングという、競技それ自体とは別線上にあるものに、「トレーニング効果を転移させたい」という願いだけを押し付けて、見た目だけ競技動作に無理やり近づけたところで、本当に「特異的」であるとは限らないのです。

パフォーマンスに繋がるトレーニング

「特異性」について考える前に、まずは、競技者がトレーニングをする目的でもある、パフォーマンス向上(競技力向上)を目指す上で外せない、「土台」に目を向けておきましょう。

上の図のようなピラミッド、または、年間トレーニング計画などを考える際に、「一般的」→「特異的」という文字の並びを見たことがあると思います。

ここでいう「一般的筋力」とは、筋自体の量(横断面積や筋束長)や質(スティフネスや神経伝達の活性)を指し、筋のポテンシャルを高めることで、単純に運動の遂行能力を高めるのに役立ちます。

この「一般的筋力」は、俗に“Gym strength”と呼ばれており(2)、文字通り「ジムで行うようなトレーニング」によって向上を狙っていきます。そして、ここで用いられる負荷は、「重量」や「回数」といった「数字」であることが多く、このような形で負荷を課していくことを伝統的負荷/過負荷と呼んでいます(2)。

この「ジムでのトレーニング」によって、「土台」を広げなければ、その上に乗ってくる「特異的筋力」も「パフォーマンス」も、高いレベルに到達することはできません。

一方の「特異的筋力」とは、特異性の分類にあるような、競技との類似性を関連付けながら、「筋をどう使うか」という、スキル(技術)の面にも繋がってくる筋力のことを指し、パフォーマンスおよび競技動作とは、常に隣り合っている能力です。

「特異的トレーニング」において重要視されているのが、特異性の分類の中でも「内部構造の類似性」に負荷をかけていくことであり、筋の形態変化を目指すのではなく、筋内や同時に働く異なる筋同士の協調性を高めていくような狙いがあります。故に、「特異的筋力」のカテゴリーで課される身体への負荷は、協調的負荷/過負荷と呼ばれています(2)。

この「特異的筋力/トレーニング」は、“Resisted sport movement (training)”とも言われており(2)、「負荷をかけた競技動作」によって向上することができると考えられています。しかしここで言う「負荷」とは、単に担ぐ「重量・重さ」のことを指してるのではなく、競技動作を分解した上で、様々な類似性の観点から課す負荷のことであるということを留意しておきます(後述)。

“Gym strength”だけ、“Resisted sport movement”だけでは不十分

「筋力トレーニング」という手段を用いて、競技パフォーマンス向上にアプローチしていく上で重要なことは、「一般的」、「特異的」という隔たりはあっても、その両者があってこそ、より高いゴールに近づくことができるということを忘れてはいけない、ということです。

「一般的筋力/トレーニング」-“Gym strength”-においては、運動を「どう行うか」というスキルの部分は(ほとんど)無視しているため、その先で何かしらの方法で「特異的筋力」にアプローチしなければ、このカテゴリーだけを強化することでは、パフォーマンス向上に“直結”するとは考えにくいです。

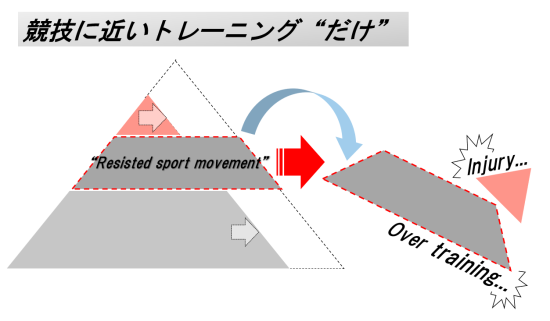

これと同様に、「特異的筋力」を考える上では、「一般的筋力」=「基礎筋力」があるからこそ、それを「どう使うか」が鍛えられるのであって、「特異性」だけに先走ってしまっては、身体のキャパシティーを超えた負荷や、誤った動作に繋がる危険性が高まってしまいます。

まずは、基礎を固める。そしてその上に競技に沿った能力を積み上げていく。その構成は分離されていたとしても、パフォーマンス向上というゴールのもとでは、ひと繋ぎである必要があります。

過負荷へのアプローチは「重量」だけではない

トレーニングの原則の中に、「過負荷の原則」というものがあります。

トレーニング効果を獲得するために、通常の負荷よりも高い負荷をかけ、その結果身体がその強度に耐えられるようになること(1)、これが「過負荷の原則」です。

この原則は、例えば習慣的にスクワットを行っている人がいるとしたら、初めはキツイと感じていたこのセットも、セッションを重ねるにつれて身体にとって「通常の負荷」になっていき、さらなる筋力の向上を求めるのであれば、通常よりも高い負荷を課すために、「数字(セット数かレップか重量か、といった)」を増加させる必要があります。

これに対して、もう一方の「特異的筋力/トレーニング」における過負荷とは、前述の通り「競技動作+重量」のような簡単なものではなく、競技動作の中にある様々な要素を取り出して、そこに類似性を見出し、これに対して過負荷をかけていく、ということを意味しています。

その「類似した要素に負荷をかける」というアプローチの中では、「重量」だけが過負荷の対象となるのではなく、エクササイズの種類や、運動の速度や方向と言った、「数字」に限らない要素を変化させる(バリエーションをつける)ことによって、身体にとって過負荷を課していくことが重要になってきます。

特異性と過負荷の矛盾

上記のような、トレーニングにおいて扱う「重量」などに焦点を置いた「伝統的過負荷(Traditional overload)」と、「バリエーション」や「動きの質」に焦点を当てた「協調的過負荷(Coordinative overload)」を、同時に身体に課してしまえばより効率よくパフォーマンスに転移できるのではないか?

そう考える人もいるかもしれませんが、それは残念ながら正しいとは言えません。

そもそも、「伝統的過負荷」を用いる「一般的トレーニング」と、「協調的過負荷」を用いる「特異的トレーニング」は、別のフィールドで行われるべきもの。

“ジムで行うトレーニング”に特異性(協調的過負荷)が伴わないことに、もどかしさを感じる必要はないし、“競技に繋がる動作”に重量(伝統的過負荷)が伴わないことに、もどかしさを感じる必要はないのです。それぞれのミクロな目的を見失い、それらを無理矢理混合させてしまうことの方が、何よりも恐るべきことです。

この、本来感じる必要のない“もどかしさ”のようなものを、The overload-specificity paradox(過負荷-特異性の矛盾)という言葉で表しています(2)。

“もどかしさ”に耐えられなくなる、あるいは、パフォーマンス向上という目標に対して、「見た目」だけで判断して近道をしようとすると、さらに“Specificity trap(特異性のワナ)”(2)に嵌ることになります。

この“Specificity trap”に陥るケースにおいては、特異性とは「見た目が似ていること」だと捉え、「外部構造の類似性」のみを考えた結果、その他のより重要な特異性の要素が無視されています。

特異性の中での重要な要素として、「内部構造の類似性」の一つである筋活動のタイプ(筋の収縮様式:等尺性、短縮性、伸張性、弾性)が挙げられます(2, 3)が、筋力トレーニングにおいて「外的構造の類似性」のみを強調してしまった場合、たとえ、関節角度やその変化が競技動作と似通っていたとしても、筋活動のタイプの類似性が保証できるとは考えにくい(3)と言われています。

トレーニングの効果を転移させるにあたっては、トレーニングにおける動作パターンの1つや2つ程度の“要素の転移”を考えていくべき(3)で、決して、トレーニングにおける“動作パターン全般の転移”を考えることが、適しているとは言えません。

動作全般の転移を期待して、「見た目」にむやみに負荷をかけるトレーニングは、内部では競技とはかけ離れた状態になっており、かえってその競技動作の遂行を非効率なものにし、マイナスの効果を生み出してしまう可能性を持っています。

本来、“Specificity is on the inside”(2)と言われるように、特異性は内側にこそあるべきもので、細分化したパフォーマンスの要素一つ一つに焦点を当て、目的を持ってトレーニングをプログラミングしていくことが重要です。その結果として、「思いがけなく競技動作に似てきた」というぐらいがちょうど良いのだと思います。

そう考えれば、“Overload-specificity paradox”にぶち当たる必要もなく、「伝統的過負荷」を「特異的トレーニング」に当てはめようとする試みは自然と無くなっていくでしょう。

Mixed-Methods Approach

特異性とは「見た目」だけで表されるものではない。

トレーニング効果の転移の為には、「ジムでのトレーニング」と「競技に近いトレーニング」両方が大事であり、どちらか一つだけをやればいい、という訳でもない。

かと言って、「ジムでのトレーニング」に「競技に近い動き」を求めたり、「競技に近いトレーニング」に「ジムで扱う重量」を求めるのは、良いことではない。

だとしたら、実際にどのようにアプローチするのが適切なのでしょうか。

推奨される方法としては、何も真新しいものではなく、多くの指導者が実践しているであろう“Mixed-Methods Approach”という方法(2)です。

これは、「協調的過負荷」と「伝統的過負荷」を、どちらか一方に偏るのではなく(上の図のAとDのような)、アスリートのステータスや要求、ピリオダイゼーションを考慮した上で、これらを臨機応変に用いていきましょう、というものです。

トレーニングプログラムの対象となる、アスリートの身体特性や、既往歴、また置かれる環境によっても、“Mixed-Methods”の比率は変わってくるでしょうし、競技や年齢によっても対応を変える必要が出てくるでしょう。

これらがどんな割合になるにせよ、パフォーマンス向上という目的を達成するためには、“Traditional(General) Overload”から“Coordinative Overload”のアプローチを、多かれ少なかれ身体に課していく必要がある訳です。

これを臨機応変に評価を行いながら、必要とする筋の、形態変化→適応、形態変化→適応…、土台を広げてはキャパを埋める、また土台を広げてはキャパを埋める…、を繰り返していくことで、競技に適した“特異的な”身体作りが可能になるということです。

アメリカンフットボールのアスリートを想像すると、まさにこれを実践している良い例だと思います。どのポジションでも、ある程度の身体的なポテンシャル(「筋量」や「体重」など)が必要なこの競技では、個人差はあるにしても、年間を通してハイボリュームな“Gym Strength”のトレーニングセッションが、0になることはありません。

それでいて、ポジションのオーバーラップが少ないこともあり、全体での練習と同様に、それぞれのパートでのスキルワークアウトに多くの時間が割かれています。これこそ、フィールドで行う、“Resisted sport movement training”であり、この「特異的トレーニング」が、「ジムでの筋力」と「パフォーマンス」の架け橋としての位置づけを確立しているからこそ、“デカくて動けるアスリート”を生み出せているのだと思います。

よりミクロなProgression

「特異的トレーニング」を考える上で「内部構造の類似性」をクリアすることは、重要な項目の一つ。この「内部構造の類似性」、中でも「筋内コーディネーション」として表される、筋の活動タイプ(=収縮様式)を類似させるため、エクササイズ選択においては、「対象筋がエクササイズ中にどのような活動をしているのか」を考えることが大切です。

さらにその上で、競技動作における協働筋を考慮して、「対象筋がエクササイズ中にどの筋と一緒に活動しているか」を考えることで、「筋間コーディネーション」の向上にもつながります。

同じ“Gym strength”のカテゴリーの中でも、単一の筋を考えるのか、それとも筋のグループを考えるかによって、処方するエクササイズを変えていくことは、細かい部分での確実なプログレッションを可能にしていきます。

そしてさらに細かい部分では、処方する1つのエクササイズにおける「意識」を変えるだけでも、異なった「特異性」へのアプローチになり得ます。

向上したい特定の競技動作の中でも、実際に遂行される場面や局面において、筋内および筋内のコーディネーションや、その動態は変化していくものです。

したがって、競技動作の全体的な特異性を見るだけではなく、よりミクロな視点で、局面ごとに様々な要素を取り出して特異性を考えていく必要があります。そしてその要素を細分化していく中で、同一のエクササイズにおいても「意識」を変化させることで、異なった「特異性」への段階的なアプローチに繋がっていく可能性もあるのです(意識を変化させるテクニック)。

トレーニングを「特異的にする」ということ

本来「特異的トレーニング」として謳われるようなトレーニングとは、決して競技パフォーマンスへの近道ではなく、競技動作をとことん分析するからこそ見えてくる、競技動作に繋がる無限のポテンシャルであり、そこに地道にアプローチしていくことは、大変手間のかかる作業になるのです。

トレーニングを「特異的にする」という事は、それほど容易なことではなく、そこには常に“過負荷-特異性の矛盾”や“特異性のワナ”が隣り合っており、トレーニングによって得られるメリットとデメリットの取捨選択を繰り返さなくてはならない、非常に巧妙なプログラムであること。

このことを十分に理解した上で、対象となるアスリートのステータスや様々な要因を考慮し、各筋や筋間、そして身体全体に対して、「伝統的過負荷」あるいは「協調的過負荷」を課すための適切なトレーニングを選択する。

そしてそのトレーニングプログラムを、競技を取り巻く環境や目標試合に向けたピリオダイゼーションに則って配置し、適材適所で身体要求に合った「特異性」へとアプローチする。

このミクロからマクロへのアプローチこそ、現場レベルで実行していくべき「特異性へのアプローチ」であり、パフォーマンス向上という至上命題に向けた1つのソリューションなのです。

1)公益財団法人 日本体育協会:公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト 第6巻 予防とコンディショニング. 2014

2)S. Brearley, C. Bishop:Transfer of training: How specific should we be?. Strength and conditioning journal, 2019;41(3):97-109

3)著 フラン・ボッシュ, 監訳 谷川 聡, 大山卞圭吾:コンテクスチュアルトレーニング―運動学習・運動制御理論に基づくトレーニングとリハビリテーション. 2020

[…] ちょうどブログ(『特異的トレーニング』を再考する)を書いている途中で、大学時代の教授がこの研究論文(1)をシェアしていたので目に触れたのですが、「特異性」について考えている中でこのような記事を見てしまったことで、色々と余計に考えてしまったことがありました。 […]

いいねいいね