こんにちは!トレーナーの猿渡です。

前回は運動後のクールダウンについて書いていきましたが、今回は運動前のストレッチングについてです。最近になって、ネットやテレビ上で「運動前のスタティック・ストレッチングがパフォーマンスを低下させる」というような記事がよく見られるようになった気がします。学術的にはかなり前からこれについて研究されていますが、一般の方にもわかりやすい形で記事にされ始めたことで、「運動前のスタティック・ストレッチング」の悪影響だけが過剰に独り歩きしているような印象もあります。

今回は、前回と同じように実際の現場での環境も踏まえながら、運動前のスタティック・ストレッチングについて考えていきたいと思います。

筋力・パフォーマンスの低下 vs. 可動域・柔軟性の向上

運動前のスタティック・ストレッチング(SS)がその後の筋活動やパフォーマンスに及ぼす悪影響については、“stretching-induced force deficit”や“ impairment (inhibition) of muscular performance (function) ”などと言ったキーワードで、数多く研究がなされています。ざっとレビューを見る限りでは、1990年代にはこれについての研究はすでに散見され、2000年以降になって様々な研究やレビューも多く出されているように思えます。

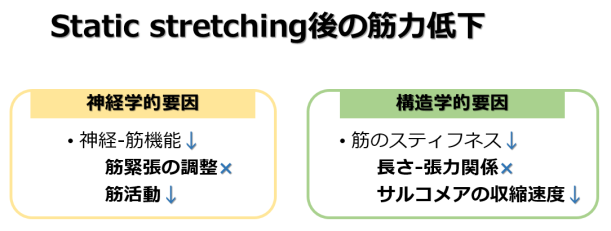

SS後の筋力低下の原因としては、神経-筋系に対する鎮静作用による筋活動の減少などの神経学的要因の変化と、筋の長さ-張力曲線やサルコメアの収縮速度に影響を及ぼす筋のスティフネスの減少などの構造学的要因の変化という2つの要因が考えられています(1-5)。

そして、このような即時的な筋力低下を及ぼしてしまうSSの条件としては、45~90秒以上の持続時間(1,3-5)とPOD(the point of discomfort):不快に感じる点までの強度(3)と言われています。

一方、SSの本来の目的でもある、関節可動域(ROM)を向上させるという効果を引き出すためには、前回のブログ(#3 練習後のクールダウンにスタティック・ストレッチ。それが本当にbetterなのか。)にも書いたように、30~120秒以上の持続時間、そしてPODまでの強度で行う必要があります。

さらには、見かけのROMだけでなく、筋腱そのもののスティフネスを確実に軽減させるためには、最低でも120秒の持続時間(+3週間以上の継続)が必要(1,6)との報告もあり、このようなプラスの効果を得るためには、やはり長時間のストレッチングが必要になるということですが、これでは筋力の面での即時的な悪影響は避けられないと考えられます…

逆に、マイナスの影響を少なくするために、持続時間や強度を低めに設定したとすると、筋力低下は起こらない(3,5)とは言われていますが、その分プラスの効果が小さくなってしまいまうと予想されます。

プラスの効果を狙うとマイナスも大きくなり、マイナスの効果を小さくしようとするとプラスも小さくなり…。さらにこれら双方に量-反応関係(Dose-response)があると言われています。やればやるだけプラスになり、その分やればやるだけマイナスになるということ… やはり運動前にSSは行うべきではないのでしょうか…?

ここまで書いてみると、確かに長時間(≧30~120秒)のSSは「運動前のストレッチング」としては適さないのかもしれません。しっかりと時間をかけてストレッチングをすることで、運動に必要な可動域や柔軟性を得ることができますが、その代わりに筋力の低下→パフォーマンスの低下が引き起こされていしまう可能性は否定できなさそうです。

現場での「運動前のストレッチング」の実際…

様々な文献をみてみると、だったら運動前にSSはやらないほうがいいや。やっても無駄だ。と簡単に思ってしまうかもしれません。しかし、前回も書いてきたように、推奨されている方法がそのまま現場に適応できるとは限りませんし、マンパワーや時間的な制約、環境の違いによっても推奨される方法がbestだとは限りません。

実際、現場の状況を踏まえて、運動前(練習前)におけるSSについて今一度考えてみると、1部位につき120秒のSSだとか、SSだけを長時間やってすぐに練習などといった方法では実践されていないと思います。また、トレーナーが選手にパートナー・ストレッチングをすることもありますが、これこそ1人の選手に時間をかけすぎてしまったら、他が回らなくなってしまいます。

文献(2)の中でも、本来ならば長時間行うことが望ましいが、臨床の現場で行う徒手的ストレッチングの多くは、6秒間程の伸張時間で実施されていると言われており、実際私自身も、チームスポーツの現場で行っているパートナー・ストレッチングでは、1部位に換算するとそのぐらい短時間で行っている感覚があります。

このような実際の状況を受けて、この文献では、30秒間のSSと6秒間のSSで、実施後のROMと筋出力にどのような影響が出るのかを調べていますが、結果として、30秒間ではROMは向上したものの筋出力は低下し、6秒間ではROMは向上しなかったものの筋出力は向上したとしています。

このように、6秒間程度の短時間のストレッチングでは、通常のSSで得られるようなROMの改善はみられないが、短時間の伸張刺激により伸張反射が促通され、筋の運動が円滑に行われるようになったと示唆されており、実際に現場で行われているような短時間のSSにおいては、筋力の低下などの悪影響(stretching-induced force deficit)が起こらない可能性があり、筋出力はむしろ向上する可能性もあると考えられます。

ここで1つ無視できないのは、短時間のSSではやはりROMの改善効果は期待できないということです。現場で行っているような運動前のSSの場合、悪影響がないと考えられるのは良しとしたいところですが、そのストレッチングにROMの改善効果がないのであれば、本来の目的はクリアされていないことになってしまいます…

それでは、運動前に必要とされるROMを獲得するためにはどうすればよいのでしょうか。

運動前には「ダイナミック・ストレッチング」をやってるじゃないか。

前にも述べたように、SSだけを行ってすぐに動き始める、といったことは実際のスポーツ現場ではほとんどないと考えられ、実際に練習に入る直前にはダイナミック・ストレッチング(DS)を含めたウォーミングアップが行われていることが多いと思います。

DSや競技に則した動作を含むウォーミングアップは、筋温および深部体温を上昇させ、血流の増加を起こし、結合組織の結合を一時的に弱め、動作に必要な柔軟性を獲得できる(3,7,9)とされています。また、このような適切なウォームアップが競技動作のリハーサルとなることで、競技動作やスキルといった身体動作的な順化や、筋収縮や心肺機能といった生理学的な順化を起こす(3,7)ことも、ウォーミングアップの目的の1つでもあります。

DSを含むウォームアップを5~10分実施することで、上記のような効果から、様々なパフォーマンス(筋力、パワー、スプリント、ジャンプ、アジリティ等)を向上させる(3,7)ことや競技に必要な動的柔軟性が得られる(3,7,8)と言われています。また、DSを行うことによって、SSを行った場合と同等の柔軟性(静的な柔軟性も)の改善が得られるとする文献(8,9)もあり、現場で行われている短時間のSSでは得られないROM・柔軟性の向上も見込める可能性がありそうです。

ということで、

まずは、実際に現場で行っているような運動前のSSは短時間であり、これには長時間のSSで引き起こされるような悪影響はなく、むしろ筋出力は向上する可能性があり、運動に適した状態にしてくれるということ。そして、SSの後にチーム全体で行うようなDSを含むウォームアップを実施することにより、競技動作に必要な神経筋の協調性や、筋の柔軟性を獲得することができ、結果としてパフォーマンス向上や怪我の予防につながるということが言えると思います。

ついでに… 現段階では推測の域になりますが、仮に長時間のSSを行ったとしても、その後に段階的に組み立てられた適切なウォーミングアップを行うことによって、運動には適さない形になった神経筋システムを再構築し、低下した筋出力を元に戻すことも可能なのではないか(かなり前に文献で読んだ気がするのですが見つけ出せませんでした…)と考えています…

つまりは、結局適切なウォーミングアップ(DSを含む)をやるのであれば、そこまでSSの悪影響を気にしなくても良いし、そもそも現場で時間が限られた中で行うような、短時間のSSには、運動にマイナスとなるような悪影響はないのだから、そんな血眼になって「運動前になんでスタテック・ストレッチしちゃってんの!?」と一辺倒に言う必要はないでしょう。ということです。

まとめ

運動前に関節可動域や柔軟性を獲得することは重要であるが、一方でスタティック・ストレッチング行うことによる筋出力の低下などの悪影響も懸念されている→→→

#運動前のスタティック・ストレッチング

・短時間のスタティック・ストレッチングでは、長時間のスタティック・ストレッチングを行った際に引き起こされるような悪影響はないと考えられる。

・実際にスポーツ現場で行われている運動前のスタティック・ストレッチングは短時間である場合が多く、この短時間のスタティック・ストレッチングでは、筋に適切な伸張刺激が加わり筋の出力が向上する可能性がある。

#運動前のストレッチングの実際

・長時間のスタティック・ストレッチングのみを行い、その後すぐに運動を開始するとは考えにくい。

・多くの場合、短時間のスタティック・ストレッチングを行った後、全体でのダイナミック・ストレッチングを含むウォーミングアップを行うと考えられる。

#ダイナミック・ストレッチングを含むウォーミングアップの効果

・段階的に配置された適切なウォーミングアップ(ダイナミック・ストレッチングを含む)を行うことで、関節可動域および柔軟性の向上や、競技に必要な筋出力の調整、筋力の向上が引き起こされ、パフォーマンスアップや怪我の予防につながると考えられる。

・適切なウォーミングアップの実施は、短時間のスタティック・ストレッチングでは得られにくいと考えられる、関節可動域および柔軟性の向上も期待できる。

→→→多くのスポーツ現場で行われているようなスタティック・ストレッチングおよびそれに続くウォーミングアップにおいては、スタティック・ストレッチングの悪影響を突出して考える必要はない。*長時間のスタティック・ストレッチングのみを、運動前に実施するようなことがあれば、その後の運動に悪影響を及ぼす可能性は高いため注意が必要である。

1)中村 雅俊, 池添 冬芽, 他:スタティックストレッチングが腓腹筋筋腱複合体の筋力及びスティフネスに及ぼす影響の検討:異なるストレッチング時間と反復回数を用いた検討. 体力科学, 2017;66:163-168

2) 谷澤 真, 飛永 敬志, 他:短時間の静的ストレッチングが柔軟性および筋出力に及ぼす影響. 理学療法-臨床・研究・教育, 2014;21:51-55

3) D.G. Behm, A. Chaouachi:A review of the acute effects of static and dynamic stretching on performance. European journal of physiology, 2011;11:2633-2651

4) L.Simic, N.Sarabon, et al:Dose pre-exercise static stretching inhibit maximal muscular performance? A meta-analytical review. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 2013;23:131-148

5) A.D.Key, A.J.Blazevich:Effect of acute static stretch on maximal muscle performance:A systematic review. Medicine & science in sports & exercise, 2012;44:154-164

6) 中村 雅俊, 池添 冬芽, 他:超音波診断装置を用いたストレッチング研究のトピックス. 理学療法学, 2015;42(2):190-195

7) T.R.Baechle, R.W.Earle:Third Edition Essentials of strength training and conditioning. National Strength and Conditioning Association, 2010;326-352

8)Beedle.B.B, Mann.C.L.:A comparison of two warm-ups on joint range of motion. Journal of strength and conditioning research, 2007;21(3):776-779

9) 市橋 則明:ストレッチングのエビデンス. 理学療法学, 2014;41(8):513-534