ちょうどブログ(『特異的トレーニング』を再考する)を書いている途中で、大学時代の教授がこの研究論文(1)をシェアしていたので目に触れたのですが、「特異性」について考えている中でこのような記事を見てしまったことで、色々と余計に考えてしまったことがありました。

用語の概念など説明なく使っていますので、まずは前の投稿から読んでいただけると良いかと思います。

瞬発的に書いていることもありますので、ごくごく薄い角度からの考察となりますがご容赦ください…。

両脚か、片脚か、という「外部構造の類似性」

まず、レジスタンストレーニングは、スポーツパフォーマンスの身体的なキャパシティーを向上させ得るという切り口から、実際の競技場面を挙げて、パフォーマンスのカギを握るのは多くが片脚のフェーズになっていると説明しています。

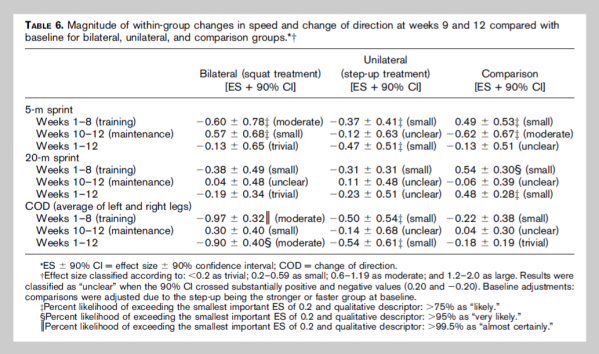

そして、ならば片脚のレジスタンストレーニングの方が両脚のレジスタンストレーニングよりも競技特異的ではないかと考え、両脚のトレーニングとしてスクワット(Bilateral: BIL群)を、片脚のトレーニングとしてステップアップ(Unilateral: UNI群)を選択し、どちらがスプリント(20mスプリント)と方向転換(50°方向転換テスト)のパフォーマンス向上に貢献するかを、計8週の介入(Maintenanceフェーズを加えると12週)によって調べています(BIL群、UNI群、任意のトレーニングを行うCON群)。

結果を見る前に。そもそも実際の競技動作を考え、その外部構造の類似性から片脚トレーニングの有用性について考えているのが、この調査の切り口となっていますが、これまでしてきた話から考えれば、「見た目」の類似性(片脚か両脚かという1つの要素ではあるが)を、「伝統的過負荷」をかけるような、「ジムでのトレーニング」に求めているとも考えることができ、これは必ずしも現場で適応できる考え方ではありません。

著者は、片脚のレジスタンストレーニングにおいて、バランス要素へもアプローチできることから、片脚トレーニングの「特異性」を仮説立てていますが、バランス要素におけるアプローチはそれこそ「ジムでのトレーニング」には求めるべきではないと私は思います。

結果

そんなこんなあって、読み進めてみると、この研究の対象となったのは、若年(22.4±4.1歳)のラグビー競技者で、介入はプレシーズンの期間に行われています。介入期間中、通常通りのラグビーの練習およびフィールドトレーニングは継続して行っており(週2回のSAQトレーニング=“Resisted sport movement training”が含まれている)、群間での違いは、「ジムでのトレーニング」のみになります。

結果としては、まずそれぞれの群における“Gym strength”は向上しています。それは当たり前として、本題のパフォーマンスへの転移という点では、20mスプリントにおける特に5m地点での計測タイムが両群で短縮しています。また、50°方向転換テストの結果においては、スクワット群(BIL群)が優位に成績を向上させています。

5mというまさに“Initial sprint acceleration”が、レジスタンストレーニングによって向上した理由としては、これまでの多くの研究でも示されているように、下肢筋力の向上は、スプリントの加速局面における大きな地面反力の生成と、慣性の打開へと繋がっているため、今回の介入でも両群のプログラム(どちらも「高負荷低回数」様の“筋力向上”セッティングであった)においてその利益が得られたと考察されています。

「内的構造の類似性」を有していたスクワット

何よりも興味深かったのが、方向転換のパフォーマンスへの考察で、仮説と相まって、両脚のレジスタンストレーニング(スクワット群/BIL群)の方が成績を向上させるという結果となりましたが、その要因として、まず方向転換動作の際には、下肢筋にエキセントリック(伸張性)な収縮が起こっているため、今回の調査で用いたステップアップという片脚トレーニングでは、ボックスに上がるときのコンセントリック(短縮性)の収縮が強調されるために、十分な伸張性トレーニングにはならなかったとしています。

一方、両脚トレーニングであるスクワットにおいては、その動作特性からエキセントリック→コンセントリック収縮という動態になっており、これがまさに方向転換動作中に起こる筋収縮の様式と類似していたとしています。

これらのことから、エクササイズ選択の際には、見た目の類似性(The similarity in appearance)よりも、神経筋要求の類似や収縮様式の類似性(Neuromuscular demands, the contraction specificity)に基づいた判断が良いだろうと考察しています。

「内部構造の類似性」が転移の“きっかけ”を作る

読んでいて、「そう、そう。そうだよ。」と思ってしましました。もちろん著者も論文の体裁やストーリー作りのために書き方をデザインしていることは百も承知ですが、このタイミングで読んでしまったら、そう思わざるを得ませんでした。

言わんとしていることは、まさに「ジムでのトレーニング」で競技動作に則した“Gym strength”を向上させるには、「外部構造の類似性」よりもまずは「内部構造の類似性」としての筋内(筋間)コーディネーションの特異性について考えるべき、という事でしょう。

今回のデザインでは、結果的に、よりベーシックだと考えられるスクワットの方が、内部構造の類似性が高く、競技特異的であったと考えられますが、この研究を読んだことで、「やっぱり片脚とか難しいことやらないで、地に足をつけたベーシックなトレーニングが一番ってことか」と端的に解釈してしまうのは、非常に危険なことです。

確かに、介入要素としてのトレーニングにも、しっかりとした「特異性」が存在していて、それがパフォーマンス向上へと繋がったと考えることは、間違ってはいません。しかし、ここではあえて、「パフォーマンス向上に繋がった」とは考えずに、「パフォーマンス向上に繋がる“きっかけを作った”」とでも言いたいところです。

私的にこの研究のKeyでもある、「介入期間中は通常通りのフィールドトレーニングは継続して行っている」ということはしっかりと頭に入れておきたいところで、ここには、週2回の“Resisted sport movement training”が含まれています。

つまり、介入期間で多かれ少なかれ、両群にイニシャルスプリント能力の向上、スクワット群に方向転換能力の向上が見られたことは、この「ジムでのトレーニング」のみの結果ではなく、「競技に近いトレーニング」=“Resisted sport movement training”の効果も影響している可能性があるということです。

筆者は、「通常行っている競技活動やその他のトレーニング」は、研究結果にバイアスをかけることにも繋がると述べていますが、これは現場においてはごく当たり前のことであり、むしろそれがあるからこそ、研究される様々な「ジムでのトレーニング」の効果が競技において意味を成すのです。

繰り返しになりますが、“Gym strength”に筋内コーディネーションや筋間コーディネーションといった「内部構造の類似性」を見出していくことは大変重要なことですが、“それだけ”を行うことで、高いレベルのパフォーマンスに直結するわけではありません。

そこに至るまでには、“Gym strength”とパフォーマンスを繋ぐ架け橋が必ず必要で、その役目を果たすのが、フィールドトレーニングに代表される“Resisted sport movement training”なのです。

「ジムでのトレーニング」で身に付けた筋の特性や形態を、「競技に近いトレーニング」で競技動作に適応させていく。これを繰り返すことが、パフォーマンスにトレーニング効果を転移させていく過程になるのです。

研究結果を受けてトレーニングの内側と向き合い、現場レベルでパフォーマンスへの転移を考える。それがあるべき姿です。ですから、様々な研究結果を端的に捉えるのではなく、一つの“きっかけ”として現場に適応していくことが重要なことだと思います。

研究の題材としても、タイミングとしても、そんなことを考えずにはいられなかっただけですが、何もこの「特異性」についてに限って言えることではなく、アカデミックに足を踏み入れつつも、現場で生きていく我々にとっては、重要な考え方だと思っています。

1)B. Appleby, S. Cormack, et al:Unilateral and bilateral lower-body resistance training dose not transfer equally to sport and change of direction performance. Journal of strength and conditioning research, 2019;34(1):54-64